Yihla Moja… Sigamos em frente! Diversidades

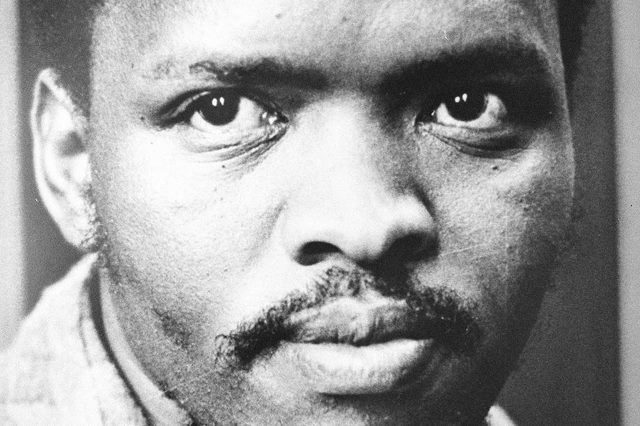

A atualidade de Steve Biko: o ativista negro que se levantou contra o regime do apartheid na África do Sul – Parte 1

September ’77

Port Elizabeth weather fine

It was business as usual

In police room 619

“Setembro de 1977, Porth Elizabeth, clima agradável. Corria tudo como de costume na sala da polícia 619”. Começa com esses versos uma canção de Peter Gabriel lançada em 1980. Em 18 de agosto de 1977, um ativista negro que se opunha ao regime do apartheid[1] na África do Sul tinha sido detido em uma barreira policial em Porth Elizabeth, província do Cabo Oriental, e levado a uma delegacia para ser interrogado. O “interrogatório” ocorreu na sala 619, durou 22 horas e a vítima saiu em coma, com sinais de espancamento e tortura. O ativista permaneceu naquela delegacia nos subúrbios da cidade por vários dias. Durante o cativeiro, mesmo com ferimentos graves na cabeça, foi acorrentado na grade de uma janela durante um dia inteiro. Em 11 de setembro, agentes o carregaram algemado e nu até um veículo para leva-lo a uma prisão com equipamentos hospitalares em Pretoria, capital do país, a cerca de mil e duzentos quilômetros de Porth Elizabeth.

Yihla Moja, Yihla Moja

-The man is dead.

“Yihla Moja[2] – Sigamos em frente – O homem está morto”. Logo após a chegada à outra prisão, em 12 de setembro, o ativista morreu pelas lesões sofridas dias antes. Os policias brancos acusados pelo crime nunca foram processados. Mas, no mesmo ano do assassinato, Donald Woods, jornalista branco liberal amigo do líder morto, e Helen Zille, que mais na frente se tornaria líder de um partido político, levantaram testemunhos e evidências e revelaram ao mundo o que de fato tinha ocorrido. Donald Woods se exilou em Londres e, alguns anos depois, publicou a biografia do amigo, que originou o filme Cry Freedom dirigido por Richard Attenborough e protagonizado por Denzel Washington.

A notícia do assassinato do ativista se espalhou como uma chama levada pelo vento, escancarando a brutalidade do apartheid. Seu funeral foi assistido por cerca de dez mil pessoas, incluindo embaixadores e diplomatas estrangeiros.

Oh Biko, Biko, because Biko…

Era de etnia xhosa, como Nelson Mandela. Seu nome era Stephen Bantu Biko, mas todos o conheciam como Steve Biko: o fundador da ideia e do movimento da Consciência Negra.

When I try to sleep at night

I can only dream in red

The outside world is black and white

With only one colour dead.

“Quando tento dormir de noite, meus sonhos sempre são vermelhos. O mundo lá fora é preto e branco, mas uma só cor é a que morre”, continua a canção de Peter Gabriel. Mais de quarenta anos depois do assassinato de Biko, quando governadores de estado autorizam policiais a praticarem tiro ao alvo de corpos negros desde helicópteros nas favelas; quando todos os dias trabalhadores negros são baleados por agentes públicos por terem um guarda-chuva, uma furadeira ou qualquer outro objeto “confundido” com uma arma; quando cantores negros são trucidados a tiros em seus automóveis por soldados e jovens negros que saem de carro para comemorar o primeiro salário de um deles encontram o mesmo destino; quando adolescentes negros são chicoteados por seguranças nos fundos de supermercados; quando empresários negros são enxotados de agências de bancos pelos gerentes de suas próprias contas e sufocados por seguranças na saída; quando negros podem ser estrangulados até morrer dentro de um supermercado na frente de dezenas de pessoas; quando meninos negros têm a vida ceifada por balas ao saírem da escola ou irem para um treino de futebol; quando meninas negras de 8 anos são assassinadas pela polícia que se sente no direito de atirar em uma van porque na periferia e contra corpos negros, não importa de qual idade, tudo é permitido; quando crianças negras moradoras de favelas revelam em seus desenhos escolares um cotidiano de invasões, balas e morte que vêm do céu o apartheid não parece tão longe assim. Quem lê sabe que não estou falando da África do Sul; embora lá também, vinte e cinco anos após o fim do apartheid, o colonialismo continue subjugando, segregando e matando negros sob novas configurações. Por isso, de ambos os lados deste Atlântico Sul negro que guarda em suas profundezas a memória da humanidade que foi ultrajada e expulsa da modernidade colonial que contribuiu para construir e que carregou nas costas, é mais do que urgente recuperar a potência de um pensamento como o de Steve Biko.

Um pensamento que surgiu e se desenvolveu em uma época, os anos 1960 e a primeira metade da década de 1970, em que as principais organizações de luta pela libertação dos negros na África do Sul – o Congresso Nacional Africano (ANC[3]) e o Congresso Pan-Africano (PAC) – tinham sido proibidas e seus líderes estavam presos ou exilados, o que deixava os grupos oprimidos pelo apartheid desencantados e órfãos de referências políticas. Uma época em que a máquina de governo dos corpos e das subjetividades elaborada pelo sistema de racismo legalizado (com suas odiosas cidades segregadas, lei de passe, bantustões e outras instituições de discriminação) tinha naturalizado a inferioridade no inconsciente dos negros a tal ponto que a revolta individual contra a miséria do cotidiano não conseguia se transformar em consciência política da opressão branca, mas traduzia-se muitas vezes em autoculpabilização dos negros pelos próprios “fracassos” (por não ser “educado” como o branco, por não ter o mesmo nível de “civilização”) ou em violência escapista contra outros negros, e até mesmo o pensar em alternativas e estratégias antirracistas passava pela tutela do branco “progressista”, detentor do saber “legítimo” sobre o que fazer e como.

O maior legado que os escritos de Biko nos deixam é uma conceituação da Consciência Negra que ainda emana uma tremenda potência transformadora. A ideia de Consciência Negra deriva de uma compreensão profunda dos mecanismos de produção de subjetividade do poder racista. Se a raça foi criada pelo colonialismo e usada pelo apartheid (e todas as demais configurações antigas e contemporâneas do racismo sistêmico) como dispositivo de hierarquização econômica, social, política e psíquica e não é, portanto, uma questão de fenótipo, de pigmentação e de origem genética, o movimento da Consciência Negra entendeu a necessidade de uma nova definição politica da negritude capaz de unificar todos os grupos que vivenciavam a mesma experiência racializada de opressão. Somos oprimidos – escreve Biko – não como indivíduos, não como zulus, xhosas, vendas ou indianos. Somos oprimidos porque somos negros. Precisamos usar esse mesmo conceito para nos unir e para dar uma resposta como um grupo coeso[4]. Na perspectiva da Consciência Negra, assumir-se negra e negro é um ato político que implica na organização e na luta contra o racismo. Essa atitude operou um poderoso deslocamento conceitual no modo de negros pensarem e viverem sua negritude não só na África do Sul, mas em muitos lugares, e é impossível não enxergar sua reverberação em pensamentos como o de Lélia González, feminista negra brasileira que nos anos 1980 também viria a afirmar a negritude não como identidade racializada, mas como potência política que implica na luta contra o racismo.

Essa perspectiva política da negritude está enraizada na consciência de que a dominação branca – antes de ser social, econômica, política, psicológica e corporal – é em primeiro lugar epistêmica: o poder colonial racista define as próprias condições de possibilidade dentro das quais a negra e o negro podem conceber-se e (re)produzir-se como sujeitos, os termos nos quais podem pensar o real e pensar-se, experienciar a existência e experienciar-se a si mesmos. O domínio colonial se assenta na imposição de suas próprias condições de produção dos sujeitos, do conhecimento, do mundo e das relações sociais. Assim – denunciava Biko – além de darem pontapés no negro, também dizem a ele como reagir[5]. A Consciência Negra aponta que, antes de seu surgimento, a própria oposição ao apartheid estava sendo pensada a partir da perspectiva dos brancos: parece coincidência demais que os liberais – poucos como são – não apenas estejam determinando o modus operandi dos negros que se opõem ao sistema, como também se achem em sua liderança (…). Para nós, seu papel define a abrangência da estrutura do poder branco: embora os brancos sejam o nosso problema, são outros brancos que querem nos dizer como lidar com esse problema[6].

Essa “arrogância em assumir ‘o monopólio da inteligência e do julgamento moral’ faz com que esses autonomeados curadores dos interesses negros [os brancos liberais] continuem a estabelecer o padrão e o ritmo para a realização das aspirações dos negros”[7], determinando – por exemplo – que “a situação é mais a de uma luta de classes que uma luta racial”[8], que estruturas e organizações “não raciais” (sempre, é claro, lideradas por brancos) seriam o caminho certo para a reforma do sistema (reforma, nunca destruição, pois, mesmo não concordando com alguns aspectos, dele se beneficiavam), que uma luta contra a segregação – da qual os negros são a única vítima – liderada por negros, em organizações só negras e em termos definidos apenas pelos negros seria… “racista”! Biko denunciava o mito da “integração”, elogiado e propalado nos círculos liberais brancos, como repleto de pressupostos não problematizados e construído em cima de valores brancos. Integrar implica inserir-se em uma estrutura preexistente e é o grupo mais fraco quem é pressionado a aderir (“se integrar”) a uma ordem de princípios e modos de relação que não contribuiu para construir. “Integração” não é coprodução, diálogo entre pares, coparticipação: as pessoas que formam o organismo integrado [partidos políticos e organizações estudantis multirraciais] foram extraídas de várias sociedades segregadas, com seus complexos de superioridade e inferioridade introjetados, complexos que continuam a se manifestar mesmo na estrutura “não racial” do organismo integrado. Portanto, a integração assim obtida é uma via de mão única, na qual os brancos são os únicos a falar, cabendo aos negros escutar[9].

Como não ver, nessa lúcida compreensão, a mesma crítica que Abdias do Nascimento, clássico do pensamento social negro brasileiro e pan-africanista[10] que com certeza leu Biko, levantava no final da década de 1970 ao mito da “democracia racial”: a falaciosa ideia de que a mera convivência de sujeitos de diferentes “raças” e diferentes graus de “miscigenação” impediria o racismo no Brasil, ideia que mascara uma estrutura social hierarquizada de forma brutal com base na “cor” (substituto conceitual da noção biologizante de raça) e, por isso, dispositivo de manutenção da colonialidade do poder? Como não enxergar, também, a arrogância colonialista de muita esquerda branca, no Brasil e tantos outros lugares, que se considera por natureza detentora do saber “correto” sobre a sociedade e sobre como transformá-la, outorgando-se o direito de determinar quais prioridades, estratégias, modos de organização e formas de pensar o mundo e eles mesmos deveriam ter os grupos que, com desprezo, tacha de “identitários”?

Nos brancos liberais, Biko desfere uma merecida paulada, que atinge também os intelectuais brancos que – como quem escreve estas linhas – se identificam com a ideia de uma transformação radical da sociedade: quanto mais eventos e discussões com negros organizar para discutir como combater o racismo, mais livre o branco “se sentirá da culpa que perturba e amarra sua consciência. A partir de então esse alguém se moverá em seus círculos brancos – hotéis, praias, restaurantes e cinemas só para brancos – com a consciência menos pesada, achando que é diferente das outras pessoas[11]”. Dói na carne e arde no estômago, mas não tenho como negar a profunda verdade contida nessas palavras. Mesmo que Biko se referisse à África do Sul da década de 1960, no Brasil contemporâneo certos ambientes e certas condições de existência são brancos se não por lei, como no apartheid, por condições de acesso e, por quanto esforço pessoal dedique à promoção de atividades que combatam as desigualdades, continuo a estar imerso – apenas, com a consciência menos pesada – em um lugar de privilégio. O que Biko me instiga a fazer, como branco crítico das opressões sociais, é admitir sem disfarces e sem hipocrisia que penso o mundo a partir desse lugar privilegiado e nunca farei o suficiente para desconstrui-lo: (…) não importa o que o branco faça, a cor de sua pele – seu passaporte para o privilégio – sempre o colocará quilômetros à frente do negro. Portanto, em última análise, nenhum branco escapa de pertencer ao campo opressor[12].

Continua na próxima coluna.

A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).

A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).

Leia a coluna anterior: Narrar é preciso: entre a resistência e a reexistência

Antonino Condorelli é Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Antonino Condorelli

Deixe um comentário