Anticolonizar o Jornalismo Diversidades

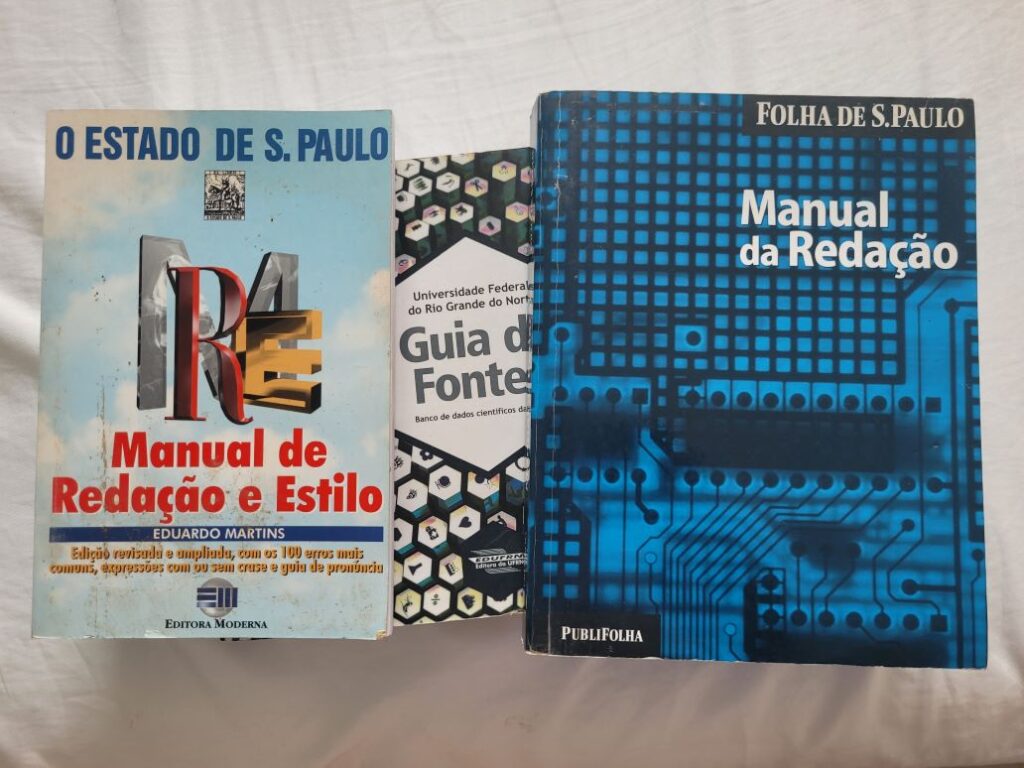

A comunicação de massa, na perspectiva colonial, sob o mito da imparcialidade, se perpetua como se não defendesse ideias, posicionamentos e modos de vida que fortaleçam o capitalismo imperialista (Foto: Nossa Ciência)

A comunicação de massa, na perspectiva colonial, sob o mito da imparcialidade, se perpetua como se não defendesse ideias, posicionamentos e modos de vida que fortaleçam o capitalismo imperialista (Foto: Nossa Ciência)

Jornalismo e a colonialidade do saber e do poder nas vivências, no mal-agouro cotidiano e na busca pelo contra-feitiço

(Sarah Fontenelle Santos)

Muito temos falado hoje em gerar um contra-fluxo nas colonialidades que nos oprimem. Alguns chamam decolonialidade, outros anticolonialidade e, ainda, contra-colonialidade – e como chamamos não é mero recurso linguístico, também guarda o método teórico-político. Mas quantos de nós estão dispostos a reconhecer essa coloniliadade no cotidiano e, mais do que isso, tem disposição para refutá-la? No jornalismo, onde enxergamos essas amarras que nos impedem de narrar o presente tecendo teias que nos permitam libertar a palavra da colonialidade do poder, do saber e do ser?

Para continuar entregando conteúdo de qualidade, Nossa Ciência precisa do apoio de seus leitores. Faça um pix para contato@nossaciencia.com

Se a colonialidade do poder se expressa nas estruturas econômicas e políticas que preparam o terreno para que nos sintamos impotentes diante do grande deus dinheiro com base, sobretudo, no racismo, a colonialidade do saber cuida em amarrar nosso imaginário, nosso ser e nosso fazer a um padrão norte-cêntrico. O jornalismo é essa casinha de vidro, a vitrine que espelha toda essa profusão das heranças coloniais, disseminando os conhecimentos necessários para a continuidade histórica dos sistema-mundo capitalista, bem como sua estética.

O que é colonialidade no Jornalismo

No meu fazer diário, enquanto jornalista por formação e insurgente, por questão de classe, a colonialidade lança sua marafunda sustentada no discurso da objetividade. Quais são os critérios da objetividade? Isso é opinião e não informação! Isto já não é notícia, perdeu o timming? Onde estão os critérios de noticiabilidade? Jornalismo é simultaneidade! Esta última, inclusive, costuma amarrar nossos corpos numa superexploração que tira nossas folgas, tudo porque a notícia não pode parar e as redações devem estar cheias de corpos cansados, inclusive, em finais de semana e feriados. Quanto mais cansado melhor, para a notícia não fugir do roteiro e virar questionamentos sediciosos. Afinal, jornalismo não é insubordinação, ele serve para informar as verdades universais.

Na colonialidade do saber, também sustentada pelo racismo, o imaginário que o jornalismo fortalece tem a ver com a universalização dos discursos e dos corpos legitimados para criá-los e sustentá-los, mantendo um tipo de linguagem e um padrão estético a ser seguido. Lembro da poesia de Nêgo Bispo que diz “quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinado e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrado e desenhamos enviesado, não é por que estamos errando, é porque não fomos colonizados”. É nesta justa medida que busco entender que meu caminhar no jornalismo não segue os ditamos do lead ou da pirâmide invertida, nem os critérios que me impõem o mercado e a academia, pois leva em conta que aqueles que não foram colonizados ou civilizados guardam saberes para dizer a palavra coletiva de forma muito mais potente.

Narrativas Anticoloniais: como quebrar o padrão universalista?

Quem controla a fantástica fábrica de notícias – na verdade, todos controlamos um pouco, à medida que nos entregamos ao modo de produção; eu declararia todos culpados, se esse não fosse um fetiche cristão aliado ao capital para controlar nossos corpos – não sabia que o povo subalternizado pode até escrever mal ortografado, mas esse é um contra-feitiço da desobediência epistêmica, estética, política e ética para desafinar esse coro.

Eu ouvi, após entregar uma reportagem – dessas que mexem com a gente, pela vivência – que a matéria carecia de critérios jornalísticos. Porque a reportagem não começava com um lead, dizendo o que, onde, quando? Porque não tinha uma linearidade? Porque trazia um vocabulário prenhe de palavras que germinam outros imaginários, destoando daquelas que o jornalismo necessita para se sentir universal?

De fato, carecia desses critérios, mas dizia ao longo da narrativa muitos “porquês” desde uma circularidade, no lugar da linearidade, pretendendo tirar o outro da posição de recepção passiva, aquela que só precisa receber tudo já interpretado. Transcendia ali a narrativa de uma troca justa e solidária para fazer valer as memórias, a história de vida e os saberes de um ser humano incrível que, na conversa confiada, me contou de sua avó que lhe ensinava o poder das plantas, me disse de seus antepassados escravizados, pretos e indígenas, me revelou seus rezos, conjuros e conhecimentos de cura. Ali se fez ngunzo, a existência da força de ação para contra-balançar os sentidos da estética comunicativa, pois nos permitimos fluir juntos para elaborar um jeito de insurgir afirmando a palavra, outrora silenciada.

O feitiço se fez. E isso me bastava, porque – como disse Mario Quintana – eu não vim para fazer sentido. Tão pouco para as estruturas que sufocam a comunicação e seu devir emancipador.

Eu me senti honrada de ter sido considerada sem critérios jornalísticos, pois percebi que é na desobediência da narrativa jornalística que temos a possibilidade de transcender um outro modo de falar com o outro, ouvir o outro e, ao fim, me permitir a “não falar do outro”, mas escrever a narrativa com. Presentificar essas histórias é uma tarefa inadiável, muito mais do que obedecer aos padrões que sufocam o imaginário nas expectativas de critérios que usurpam nossa capacidade de fluir e interpretar a vida com. “Eu não sei falar bonito. Minhas palavras são simples, mas são de verdade e sinceras”, me dizia o interlocutor. Isso é tudo que o jornalismo precisa. Falar simples é entrar no descompasso da dança e criar o ritmo de um tempo que possibilite tecer o presente e cumprir a vocação histórica da comunicação, que nada mais é do que libertar a palavra sufocada pela colonialidade capitalista, que a tudo universaliza.

O Futuro do Jornalismo e a contra-colonização da Palavra

Como diz Vinicius Oliveira, desde os tempos de movimento estudantil, falar simples, mas nunca deixar de pensar complexo. E mais uma vez, retomando Bispo, a escrita mal-ortografada, traz o espírito da palavra complexa, que a colonialidade não civilizou, porque foi incapaz de interpretar. A palavra para a ancestralidade nunca é uma tradução literal, porque é parte da vivência que se entranha em nosso corpo e é impossível de ser traduzida, é força vital. Por isso, cuido mais dela do que dos critérios jornalísticos. Cuido mais dos afetos e das estratégias sensíveis do que propriamente das técnicas, essas eu as convido para contribuir, não para aprisionar. Nós é quem devemos controlar elas e não o contrário: é Cremilda Medina quem ensina isso.

Espero que o “mal-ortografado” tenha sido compreendido como a metáfora de quem canta desafinado nos tímpanos de quem pretende universalizar os padrões de ser/saber/fazer. A classe trabalhadora que reverbera esses padrões não a culpo, pois a culpa sendo cristã não fortalece trajetos anticoloniais; mas como é do nosso devir, nada passará. Que a desobediência epistêmica, tão defendida por Maria Sueli Rodrigues, um dia possa romper com as amarras no jornalismo. Eu quero contar as histórias que não foram contadas, mais do que seguir ritos. Penso que o contra-feitiço no jornalismo pode começar assim: libertando a palavra, o imaginário e a linguagem. Libertar o imaginário deixando ele ser mais circular e menos linear. Quebrar a estrutura narrativa também pode ser uma aliada.

Muito temos falado da colonialidade, mas em quantas ações cotidianas nossas buscamos lançar feitiços contra esse mal-agouro? O poder é saber que coragem caça jeito de ser e re-existir.

Leia outros textos da coluna Diversidades

Leia outro texto da mesma autora: É preciso contracolonizar o jornalismo: nas vivências e ecos da terra

Sarah Fontenelle Santos, piauiense das águas do Parnaíba, jornalista independente do OcorreDiário, comunicadora popular, doutora em Estudos da Mídia, ganhadora do Prêmio Capes de Teses 2024.

Sarah Fontenelle Santos

Ótima provocação para um debate cada vez mais necessário!

Obrigada pela leitura e por partilhar sua impressão! Sigamos dialogando e reeditando a comunicação!

Vejo muita Confluência com o mestre nego bispo. Li a terra da, a terra quer recentemente e fiquei maturando isso dos imaginários que ele pontua: especialmente do jovem atingido pelos projetos de colonialidade ficarem sem imaginário. Seu convite a reinveta-los me traz esperança e força. Obrigada, Sarah!

Lud, querida, obrigada pela leitura atenta e por tecer essa narrativa junto. Sim, é precisamente sobre isso, não deixarmos capturar nossos imaginários. Nêgo Bispo presente!