Diálogo para a esperança Diversidades

Pesquisadora Kathleen Lopes reflete sobre a ideia de esperança e sua relação com a transformação social em Paulo Freire

Na coluna desta semana, Kathleen Lopes reflete sobre a ideia de esperança e sua relação com a transformação social em Paulo Freire. Conectando a concepção freireana de educação como coprodução dialógica de conhecimento – que parte do reconhecimento dos saberes subalternizados, produz uma leitura crítica do mundo e contribui para o desabrochar de práticas transformadoras – com a luta contra a colonialidade que estrutura o modo hegemônico branco, masculino, cis e heteronormativo de produzir conhecimento, organizar as relações sócio-econômico-políticas e estar no mundo, a autora se interroga sobre se e como é possível ter esperança em tempos de desintegração da humanidade. Kathleen Lopes é discente do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pesquisadora do projeto de pesquisa “Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom”.

Diálogo para a esperança

Por Kathleen Lopes

É possível ter esperança? Nos últimos meses, os cortes realizados nos orçamentos das instituições de ensino federal do Brasil têm ameaçado o funcionamento da educação superior pública. Projetos como o “Future-se” anunciam o desmantelamento do desenvolvimento científico no país. Queimadas destruindo a Amazônia, genocídio das populações indígenas e negra, feminicídios, assassinato das e dos lgbt+. Na América Latina e em vários países do mundo, o discurso fundamentalista conservador tem levado ao poder líderes que endossam discursos de ódio. Poderia acrescentar muito mais na lista de tudo o que desintegra a humanidade, ocasionando mortes físicas e da alma. Assim sendo, é possível ter esperança?

Kathleen Lopes

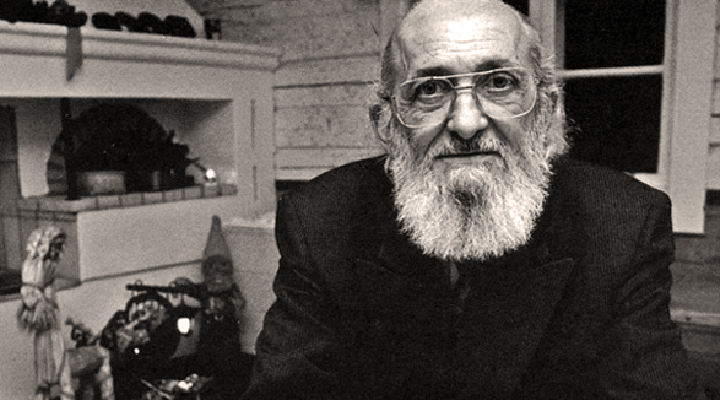

Invoco Paulo Freire para esse diálogo a partir de reflexões sobre a Pedagogia da Esperança (1992), livro que retoma algumas ideias de Pedagogia do Oprimido (1968). A esperança surge aqui como possibilidade de intervenção no mundo real, estando necessariamente vinculada à noção de conhecimento e prática atuando dialeticamente. Essa ideia fundamental na concepção de Freire incide na compreensão da educação progressista para a transformação da sociedade, transformação essa que só pode acontecer a partir do diálogo.

É necessário, antes de tudo, refletir sobre o nosso contexto sócio-histórico. Compreendendo a colonialidade como “perspectiva cognitiva durante o longo tempo do conjunto do mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno e que naturaliza a experiência dos indivíduos neste padrão de poder[1]” (Aníbal Quijano), é possível pensar em como, longe de ter acabado com o fim da escravidão e a independência dos países, o colonialismo permanece através da forma de pensamento que nos foi imposta e que segue operando em todos os planos da vida material e subjetiva da humanidade. Escondida na máscara da universalidade, tem-se uma ideologia que se põe enquanto conhecimento único e deslegitima todo as demais formas de conceber a realidade.

Paulo Freire defende em seus escritos a necessidade de leitura crítica do mundo. A educação não pode ser concebida como uma via de mão única, em que um ensina e o outro aprende. A própria escolha dos conteúdos a serem ensinados deve ser feita dialogicamente. Desse modo, o aprender passa necessariamente pelo diálogo e este último precisa ter em conta a alteridade. Se a ciência hegemônica que constrói os conhecimentos ensinados se coloca como única possibilidade de compreensão do real, relegando os demais saberes à superstição, temos aí uma quebra primeira e fundamental do diálogo, como afirma Freire: “subestimar a sabedoria que resulta necessariamente da experiência sócio-cultural é, ao mesmo tempo, um erro científico e a expressão inequívoca da presença de uma ideologia elitista. Talvez seja mesmo o fundo ideológico escondido, oculto, opacizando a realidade objetiva, de um lado, e fazendo, do outro, míopes os negadores do saber popular, que os induz ao erro científico. Em última análise, é essa ‘miopia’ que, constituindo-se em obstáculo ideológico, provoca o erro epistemológico[2]“.

Paulo Freire defende em seus escritos a necessidade de leitura crítica do mundo. A educação não pode ser concebida como uma via de mão única, em que um ensina e o outro aprende. A própria escolha dos conteúdos a serem ensinados deve ser feita dialogicamente. Desse modo, o aprender passa necessariamente pelo diálogo e este último precisa ter em conta a alteridade. Se a ciência hegemônica que constrói os conhecimentos ensinados se coloca como única possibilidade de compreensão do real, relegando os demais saberes à superstição, temos aí uma quebra primeira e fundamental do diálogo, como afirma Freire: “subestimar a sabedoria que resulta necessariamente da experiência sócio-cultural é, ao mesmo tempo, um erro científico e a expressão inequívoca da presença de uma ideologia elitista. Talvez seja mesmo o fundo ideológico escondido, oculto, opacizando a realidade objetiva, de um lado, e fazendo, do outro, míopes os negadores do saber popular, que os induz ao erro científico. Em última análise, é essa ‘miopia’ que, constituindo-se em obstáculo ideológico, provoca o erro epistemológico[2]“.

Neste sentido, faz-se necessário compreender que o conhecimento tem lugar e corpo de enunciação, ambos sociais. Por isso mesmo, é imprescindível refletir sobre como os discursos são mais ou menos autorizados dependendo de quem socialmente os emite. Repito e marco o “social” para deixar claro que não parte de indivíduos, mas dos grupos socialmente instituídos. A colonialidade fundamenta e estrutura nossa sociedade a partir de uma lógica branca, masculina, cis e heteronormativa. Desse modo, o conhecimento produzido pelos grupos que não se enquadram nesta lógica foi e continua sendo subalternizado.

Neste sentido, faz-se necessário compreender que o conhecimento tem lugar e corpo de enunciação, ambos sociais. Por isso mesmo, é imprescindível refletir sobre como os discursos são mais ou menos autorizados dependendo de quem socialmente os emite. Repito e marco o “social” para deixar claro que não parte de indivíduos, mas dos grupos socialmente instituídos. A colonialidade fundamenta e estrutura nossa sociedade a partir de uma lógica branca, masculina, cis e heteronormativa. Desse modo, o conhecimento produzido pelos grupos que não se enquadram nesta lógica foi e continua sendo subalternizado.

Parafraseio Freire para dizer que minha macauensidade explica minha potiguaridade, que esta esclarece minha nordestinidade que, por sua vez, clareia minha brasilidade, minha brasilidade elucida minha latino-americanicidade e esta me faz uma mulher do mundo. Mulher negra e pobre. Por isso é que, partindo destes lugares, posso enxergar todos os outros que me são negados. E os enxergando descubro que tenho coisas a dizer. Que não há um não-lugar de enunciação. Existem diversas formas de conhecimento sobre os mais diversos aspectos da realidade e também são múltiplos os critérios que podem ser utilizados para validá-los ou não. É preciso, entretanto, ter clareza sobre as escolhas epistemológicas que fazemos.

Iniciei essa reflexão questionando se é possível ter esperança e o que esta significa. Citei alguns fatos da violência e aniquilamento que têm sido impostos institucionalmente contra as populações historicamente subalternizadas. No livro Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, Maya Angelou diz: “Ah, poetas Negros conhecidos e desconhecidos, com que frequência suas dores loteadas nos seguraram? Quem vai computar as noites solitárias amenizadas por suas canções, ou as panelas vazias ressignificadas pelas suas histórias? Se fôssemos um povo dado a revelar segredos, nós poderíamos erguer monumentos e fazer sacrifícios às memórias dos nossos poetas, mas a escravidão nos curou dessa fraqueza. Pode ser que seja suficiente, no entanto, dizer que nós sobrevivemos na proporção exata dos nossos poetas (incluindo pregadores, músicos e cantadores de blues)[3]“.

E acrescento: das nossas e nossos intelectuais negras(os) e indígenas, das nossas e nossos mestres da cultura popular, de todas e todos que dedicam a vida e a intelectualidade à luta contra a violência colonial. Há esperança porque há resistência. Não falo de otimismo, nem de aceitação da realidade tal como é acreditando que ela vai se transformar em algum tempo. Pelo contrário, digo que há esperança porque existiram e continuam existindo as práticas de enfrentamento ao roubo colonial: “Uma das tarefas da educação popular progressista, ontem como hoje, é procurar, por meio da compreensão crítica de como se dão os conflitos sociais, ajudar o processo no qual a fraqueza dos oprimidos se vai tornando força capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza. Esta é uma esperança que nos move[4]“, afirma Freire. E acrescenta: “Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se[5]“.

E acrescento: das nossas e nossos intelectuais negras(os) e indígenas, das nossas e nossos mestres da cultura popular, de todas e todos que dedicam a vida e a intelectualidade à luta contra a violência colonial. Há esperança porque há resistência. Não falo de otimismo, nem de aceitação da realidade tal como é acreditando que ela vai se transformar em algum tempo. Pelo contrário, digo que há esperança porque existiram e continuam existindo as práticas de enfrentamento ao roubo colonial: “Uma das tarefas da educação popular progressista, ontem como hoje, é procurar, por meio da compreensão crítica de como se dão os conflitos sociais, ajudar o processo no qual a fraqueza dos oprimidos se vai tornando força capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza. Esta é uma esperança que nos move[4]“, afirma Freire. E acrescenta: “Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se[5]“.

Pratiquemos então a esperança!

A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).

A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).

Leia a coluna anterior: Sejamos vela por Marielle

Antonino Condorelli é Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Antonino Condorelli

Deixe um comentário