Sidarta Ribeiro: A gente faz Ciência de teimoso no Brasil Entrevistas

Do desejo de mergulhar no mar à realidade de estudar o cérebro humano, a rota científica do neurocientista, desde o começo em Brasília/DF, passando por Nova York e chegando a Natal/RN, com a criação de um instituto de neurociências.

Nessa edição da sessão Perfil do Cientista, Nossa Ciência conversou com o neurocientista Sidarta Ribeiro. A entrevista foi realizada no Instituto do Cérebro, cuja sigla (ICe) é pronunciada como gelo/gelado em inglês. Sidarta conta que queria trabalhar com Jacques Custeau, mas mudou o rumo quando encontrou Isaac Roitman, a quem chama de “pai científico”. Em 2012, na solenidade em que recebeu da UnB o título de Professor Emérito, o próprio Roitman fez imensa deferência ao ex-aluno. Depois de estudar Microbiologia por sete anos, o interesse pela Neurociência surgiu com a leitura de Humberto Maturana e de uma viagem sabática por seis meses pela América do Sul. Foi selecionado para a prestigiada Universidade Rockfeller, nos Estados Unidos, onde cursou o Doutorado e começou a ter o desejo de criar um instituto de neurociência no Brasil. Depois conheceu Miguel Nicolelis, de quem foi aluno no Pós-Doc.

Nossa Ciência: Quais foram as influências para o seu desejo de ser cientista?

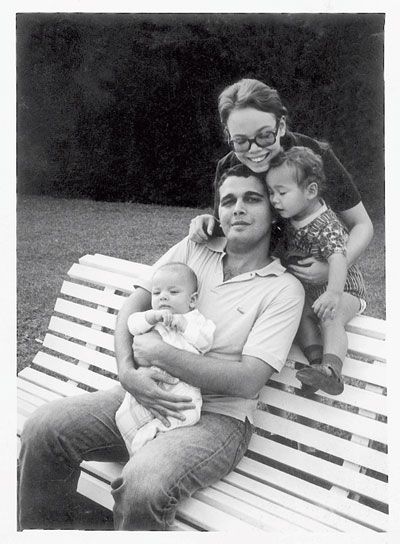

Sidarta Ribeiro: Minha mãe sempre gostou muito de ler, tinha muitos livros em casa. Meu pai morreu quando eu era muito jovem, mas ele era uma pessoa que gostava muito de ler e escrever. Meus tios gostavam de cultura e um tio em particular, Tio Fernando, que gostava e gosta muito de Ciência até hoje, foi muito importante na minha formação.

Sidarta Ribeiro: Minha mãe sempre gostou muito de ler, tinha muitos livros em casa. Meu pai morreu quando eu era muito jovem, mas ele era uma pessoa que gostava muito de ler e escrever. Meus tios gostavam de cultura e um tio em particular, Tio Fernando, que gostava e gosta muito de Ciência até hoje, foi muito importante na minha formação.

NC: Quando o senhor foi fazer Biologia, já pensava em ser cientista?

SR: Eu queria trabalhar com Jacques Cousteau, mergulhar e fazer pesquisa, só que eu morava em Brasília, que não tem mar. Todo ano, nas férias, eu ia para o Rio de Janeiro, mergulhar. A minha mãe sugeriu que eu fizesse estágio na Biologia para ver se eu gostava, e depois poderia fazer Biologia Marinha. O professor Isaac Roitman que era amigo dela e na época era decano de Pesquisa e Pós-Graduação na UnB, o equivalente a pró-reitor, me recebeu e sugeriu que eu assistisse algumas palestras na Reunião Anual da SBPC que iria ocorrer nos próximos dias naquele ano (1987). Dias depois, ele me chamou para estagiar no laboratório e perguntou se eu queria estudar alga, bactéria ou protozoário. Eu tinha 15 anos e escolhi bactéria porque era a única coisa que eu tinha ouvido falar.

NC: Além de Isaac Roitman, quais os outros nomes desse período e que são importantes para sua carreira?

SR: A professora Loreny Gimmes Giugliano foi minha primeira mentora do dia-a-dia da Ciência e com quem trabalhei vários anos e até publiquei artigos. O grande professor Luiz Fernando Gouveia Labouriau foi meu avô científico. Teve ainda a Mireya Suaréz de Soares, Antônio Sebben, Elizabeth N. E Schwartz e Carlos Alberto Schwartz.

NC: Como foi a passagem da Microbiologia para a Neurociência?

SR: Eu fiquei no Laboratório de Microbiologia sete anos. Vivia no laboratório, saia de casa às 7h da manhã, de bicicleta, e voltava à meia-noite – eu fazia curso da Matemática à Antropologia, Letras. Estava encaminhado, ia terminar a Graduação e fazer Doutorado na Inglaterra. Mas chegou uma hora que eu não queria mais fazer Microbiologia, mas já estava muito avançado nessa direção. Tranquei o semestre e viajei pela América do Sul, durante seis meses sozinho. Nessa viagem, lendo o Maturana (Humberto Maturana – A Árvore do Conhecimento) numa ilha chamada Chiloé, no Chile, resolvi que eu não queria estudar micróbio, queria estudar o cérebro, saber o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um sonho, o que é a consciência humana.

NC: O seu Mestrado foi concluído em apenas um ano e então o senhor foi para o Doutorado na Universidade Rockfeller?

SR: Em 1995, eu fui para Nova York fazer o Doutorado no laboratório do Fernando Nottebohn, mas diretamente sob a supervisão do Cláudio Mello que acabou sendo meu orientador principal. Cláudio foi um orientador maravilhoso, o melhor que eu poderia ter. Diariamente a gente conversava sobre o que eu estava fazendo. Ele era de Brasília e uma espécie de mito pra mim. Eu cresci sabendo que o Cláudio tinha passado pelo Laboratório de Neurobiologia da UnB e tinha ido para os Estados Unidos. Eu queria fazer Biologia Molecular e Comportamento e as pessoas me diziam, mas isso não existe! E já existia e era o que ele estava fazendo.

SR: Em 1995, eu fui para Nova York fazer o Doutorado no laboratório do Fernando Nottebohn, mas diretamente sob a supervisão do Cláudio Mello que acabou sendo meu orientador principal. Cláudio foi um orientador maravilhoso, o melhor que eu poderia ter. Diariamente a gente conversava sobre o que eu estava fazendo. Ele era de Brasília e uma espécie de mito pra mim. Eu cresci sabendo que o Cláudio tinha passado pelo Laboratório de Neurobiologia da UnB e tinha ido para os Estados Unidos. Eu queria fazer Biologia Molecular e Comportamento e as pessoas me diziam, mas isso não existe! E já existia e era o que ele estava fazendo.

NC: No Pós Doc o senhor mudou o rumo da pesquisa?

SR: No Pós-Doc eu fui buscar outra tecnologia, que é a eletrofisiologia, mas também busquei no meu doutorado porque fiz trabalhos com ratos e com sono. No doutorado eu fiz uma coisa principal no passarinho e uma secundária no rato que depois virou uma coisa principal no Pós-Doc. Na Fisiologia você tem o bicho vivo na sua frente e pode ver o que está acontecendo com os neurônios, as oscilações. Mas tem a Biologia Molecular para saber que tipo de mecanismo está sendo ativado, como é que isso pode levar a uma memória de longo prazo, de curto prazo, o que foi bloqueado, o que aconteceu com esse gene. Foi muito importante pensar desse jeito para entender o cérebro. No Doutorado deu tudo muito certo, a gente fez descobertas. A minha vida na Ciência foi muito diferente a partir do Doutorado. A formação de um cientista demora muito tempo. É muito difícil aprender a fazer as coisas direito.

NC: Fale da sua experiência na Universidade Rockfeller

SR: A universidade Rockfeller é muito especial. É um lugar muito pequeno, um quarteirão de Nova York onde todo mundo se conhece. Não tem departamento, tem laboratórios, na época tinha uns 60. Talvez a maior concentração de (ganhadores de) Prêmio Nobel por metro quadrado. É uma liberdade enorme. Eu fui tratado durante o Doutorado de uma maneira como nunca antes e nem depois, de tão bom que foi. Eu cheguei lá seis meses atrasado e não foi fácil e foi o que me levou a estudar sono. Eu cansei de passar madrugadas explorando a biblioteca deles. Na época eles tinham livros da fundação da Universidade, desde 1900. Eles tinham aquilo a sua disposição, a hora que você quisesse, sem burocracia sem nada. Na chegada à Rockfeller, fui informado de que o salário era 1.300 dólares; e que eu deveria fazer o curso que quisesse – se eu quisesse. Eu até me surpreendi com isso. Então o Fernando Notebohn falou isso pra mim: “todo ano eles admitem 10 ou 12 do mundo inteiro, da Croácia, Argentina, Índia, Brasil, China. Eles sabem que entre vocês alguns são gênios, então se dois de vocês derem certo, para eles está ótimo. Você já foi selecionado, já está aqui. Faça o que você quiser.” Isso tira um peso enorme das costas, não deixa ver que vem uma carga gigantesca de trabalho, de aprendizado pela frente.

NC: Como foi seu encontro com Miguel Nicolelis?

SR: Eu sabia do trabalho do Miguel Nicolelis pela professora Cláudia Vargas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma amiga da época do mestrado. Eu e outros colegas formamos um grupo chamado Cajal@babel e nos reuníamos todo domingo para discutir o que seria a nova neurociência, que fosse além do que o que a gente achava que eram dogmas. Organizamos uns seminários e convidamos o Miguel para uma palestra e a gente adorou. Ele é muito inteligente, criativo, um bom comunicador e o que ele estava fazendo naquela época (1997), em eletrofisiologia, estava muito acima do que a gente via em volta. Alguns professores de lá não concordavam, mas a gente queria trabalhar com o Miguel e a despeito de todas as dificuldades que houve depois, foi super importante e transformador trabalhar no laboratório dele, trabalhar com ele, cientificamente foi muito importante fazer Pós-Doc com ele.

NC: E foi por causa dele que o senhor veio para Natal?

SR: Foi um pouco o contrário. Em 1996, logo no início do Doutorado, eu e Cláudio Mello começamos a conversar sobre fazer um instituto do cérebro no Brasil. Queríamos ter no Brasil as produções de trabalho que estávamos experimentando em Nova York, criar um lugar muito bom para fazer Ciência no Brasil, próximo da natureza, com condição para estudo do comportamento natural e outras pessoas foram se engajando nisso. E essa ideia era uma coisa totalmente utópica. Em 1998, a Nature publicou que o Banco Mundial iria financiar instituto de pesquisa na América Latina. Soubemos que o professor Jacob Palis estaria em Nova York naqueles dias e que ele era uma pessoa importante nesse processo; e escrevemos um projeto, ou melhor um desejo: um instituto internacionalizado, oxigenado com pessoas de todos os países. Inicialmente éramos Cláudio, Sergio Neuenschwander e eu. Depois muita gente começou a se envolver, no Rio (de Janeiro), em São Paulo, em Brasília, em Nova York, Frankfurt. No projeto entregue ao Jacob Palis tinha uma lista de apoiadores e um deles era o Miguel (Nicolelis). E a gente começou a pensar que ele deveria estar na ponta da lança porque ele tinha o perfil, a agressividade necessária para levar isso adiante. Eu, particularmente, queria convencê-lo a investir nesse projeto. Em 2001, nós concorremos ao edital do CNPq para os estudos do milênio, com o projeto de uma rede sediada no Brasil formada por um grupo de cerca de 50 pessoas no Rio, São Paulo e outros; e o Miguel figurava com um dos laboratórios associados, nos Estados Unidos. Tivemos nota máxima científica e zero recursos porque o projeto devia ser sediado fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2002, quando o presidente Lula ganhou a eleição, a gente decidiu que era a hora de voltar. Miguel nunca falou que iria voltar para o Brasil, mas ele arregaçou as mangas e se comprometeu em alavancar o projeto.

SR: Foi um pouco o contrário. Em 1996, logo no início do Doutorado, eu e Cláudio Mello começamos a conversar sobre fazer um instituto do cérebro no Brasil. Queríamos ter no Brasil as produções de trabalho que estávamos experimentando em Nova York, criar um lugar muito bom para fazer Ciência no Brasil, próximo da natureza, com condição para estudo do comportamento natural e outras pessoas foram se engajando nisso. E essa ideia era uma coisa totalmente utópica. Em 1998, a Nature publicou que o Banco Mundial iria financiar instituto de pesquisa na América Latina. Soubemos que o professor Jacob Palis estaria em Nova York naqueles dias e que ele era uma pessoa importante nesse processo; e escrevemos um projeto, ou melhor um desejo: um instituto internacionalizado, oxigenado com pessoas de todos os países. Inicialmente éramos Cláudio, Sergio Neuenschwander e eu. Depois muita gente começou a se envolver, no Rio (de Janeiro), em São Paulo, em Brasília, em Nova York, Frankfurt. No projeto entregue ao Jacob Palis tinha uma lista de apoiadores e um deles era o Miguel (Nicolelis). E a gente começou a pensar que ele deveria estar na ponta da lança porque ele tinha o perfil, a agressividade necessária para levar isso adiante. Eu, particularmente, queria convencê-lo a investir nesse projeto. Em 2001, nós concorremos ao edital do CNPq para os estudos do milênio, com o projeto de uma rede sediada no Brasil formada por um grupo de cerca de 50 pessoas no Rio, São Paulo e outros; e o Miguel figurava com um dos laboratórios associados, nos Estados Unidos. Tivemos nota máxima científica e zero recursos porque o projeto devia ser sediado fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2002, quando o presidente Lula ganhou a eleição, a gente decidiu que era a hora de voltar. Miguel nunca falou que iria voltar para o Brasil, mas ele arregaçou as mangas e se comprometeu em alavancar o projeto.

NC: Ambos de esquerda …

SR: Ambos de esquerda, ambos ligados ao PT, e o começo do Governo Lula foi de muita utopia, muita mudança e foi mesmo! Para a Ciência, Tecnologia e Educação e também para muitas outras coisas. De 2003 a 2008, no período do lançamento do projeto mesmo, mais concreto, não era mais um pedido para o CNPq, era um ir a campo. Eu era pós-doc do Miguel e com o passar do tempo, aquilo que era uma ideia de um monte de gente foi virando outra coisa e chegou a um ponto dele achar que era tudo dele. E isso teve tudo a ver com os problemas que tivemos depois. Mas, foi muito importante ele ter vestido a camisa. Ele fez uma coisa que pouquíssimas pessoas teriam a coragem de fazer, ele gastou tempo, esforço, credibilidade para esse negócio acontecer em Natal.

NC: Por que Natal?

SR: Tinha que ser fora do eixo RJ-SP e precisava ser um lugar muito atraente, que fosse cosmopolita, mas não muito grande. O único contato que eu e Cláudio Mello tínhamos em Natal era o professor John Fontenelle. Pensamos no nordeste, mas tinha que ser uma capital, tinha que ter aeroporto internacional. Teve um componente muito visionário para escolher onde as pessoas iriam querer morar, sem ter morado, é difícil fazer essas escolhas. Acho que o tempo mostrou que a gente escolheu muito bem. Natal foi um excelente lugar e eu tenho certeza que foi melhor do que qualquer outra capital nordestina e que qualquer outro lugar. Eu acho que teria sido pior se fosse numa cidade grande. Os problemas das cidades grandes são grandes, de todo tipo, de toda ordem, transporte, segurança…

NC: Para o bem e o para o mal. Recife tem uma infovia que Natal não tem …

SR: Sem dúvida, mas esse não é o gargalo que nos limita. O nosso projeto teve uma história atribulada e que foi um caso particular, mas o que efetivamente limita a Ciência Brasileira é a intermitência dos recursos, a imprevisibilidade, os altos custos de compra de qualquer coisa e a alta burocracia. Parte-se do princípio de que o cientista vai fazer tudo errado e criam-se mecanismos de regulação que fazem com que se gaste muito mais dinheiro do povo brasileiro, do erário comprando coisas que nem sempre são as melhores e pagando imposto para o governo com o dinheiro do governo. É um sistema de maluco! A gente faz Ciência de teimoso no Brasil, sobretudo Ciências Biomédicas.

SR: Sem dúvida, mas esse não é o gargalo que nos limita. O nosso projeto teve uma história atribulada e que foi um caso particular, mas o que efetivamente limita a Ciência Brasileira é a intermitência dos recursos, a imprevisibilidade, os altos custos de compra de qualquer coisa e a alta burocracia. Parte-se do princípio de que o cientista vai fazer tudo errado e criam-se mecanismos de regulação que fazem com que se gaste muito mais dinheiro do povo brasileiro, do erário comprando coisas que nem sempre são as melhores e pagando imposto para o governo com o dinheiro do governo. É um sistema de maluco! A gente faz Ciência de teimoso no Brasil, sobretudo Ciências Biomédicas.

NC: Com que países o senhor está comparando? Chile? África do Sul?

SR: Eu quero comparar o Brasil pelo menos com a China, um país grande. Há 40/30 anos, a China estava muito mal e está muito melhor. Tem algo muito errado com a maneira como a coisa está sendo feita aqui. É muito chato dizer isso porque há cinco ou quatro anos se me fosse feita essa pergunta eu diria o contrário. No primeiro governo Lula, a Ciência brasileira entrou nos trilhos e tinha um longo caminho a percorrer. O primeiro ministro (da Ciência) que fez diferença foi Eduardo Campos, porque ele se preocupou com a questão da importação, criou o Importafacil, que não é fácil, mas já é um avanço. O Brasil é gigantesco, é o celeiro do mundo, tem a água, nióbio, terras raras. Nos últimos 10 anos houve um investimento em C&T que não pode ser descontinuado. E mais do que isso, ele precisa ser aumentado para não se perder o enorme parque científico e tecnológico que foi criado, apesar das nossas deficiências. Se por um lado eu posso criticar o fazer Ciência no Brasil, por outro lado, nós temos muito a perder e não podemos perder. Muita coisa foi feita no mandato do Sergio Rezende, que foi ‘o Ministro da Ciência e Tecnologia’. Durante a gestão dele, que é cientista, muitas coisas importantes aconteceram, nunca se fez tanta Ciência como no período dele. Ele teve visão, investiu em descentralizar a Ciência. Grande parte do que foi feito de 2006 até recentemente está relacionada diretamente ao grande auxílio da Finep naquele ano. Em 20 anos, a UFRN saiu de uma posição ruim para uma de destaque no cenário regional e até nacional, ficando entre as 20 melhores. Nosso Instituto é um exemplo disso. Havia um pensamento estratégico que começou a se perder no Governo da presidente Dilma. Primeiro sai o cientista e entra não-cientista…

eu posso criticar o fazer Ciência no Brasil, por outro lado, nós temos muito a perder e não podemos perder. Muita coisa foi feita no mandato do Sergio Rezende, que foi ‘o Ministro da Ciência e Tecnologia’. Durante a gestão dele, que é cientista, muitas coisas importantes aconteceram, nunca se fez tanta Ciência como no período dele. Ele teve visão, investiu em descentralizar a Ciência. Grande parte do que foi feito de 2006 até recentemente está relacionada diretamente ao grande auxílio da Finep naquele ano. Em 20 anos, a UFRN saiu de uma posição ruim para uma de destaque no cenário regional e até nacional, ficando entre as 20 melhores. Nosso Instituto é um exemplo disso. Havia um pensamento estratégico que começou a se perder no Governo da presidente Dilma. Primeiro sai o cientista e entra não-cientista…

NC: Isso não é corporativismo?

Leia a continuação dessa entrevista.

Deixe um comentário