Os dois risquinhos que formaram o Brasil moderno Artigos

O jornalista Cássio Vieira Leite lembra que há 70 anos, artigo revelava ao mundo a existência do píon

O jornalista Cássio Vieira Leite lembra que há 70 anos, artigo revelava ao mundo a existência do píon

Em 24 de maio de 1947 – portanto, há exatos 70 anos –, um artigo na revista científica Nature (v. 159, pp. 694-697) trazia uma das descobertas mais importantes da física do século passado: a existência da partícula méson pi (hoje, píon), cuja detecção contou com participação decisiva do físico brasileiro César Lattes (1924-2005).

Uma versão do texto a seguir – publicado originalmente na revista Revista Pittacos[1] – discute as consequências daqueles ‘dois risquinhos’ para o Brasil.

O antropólogo Daniel Miller, em seu primoroso texto ‘Artefacts and the meaning of things’ (Artefatos e o significado das coisas), coloca a seguinte questão: que objetos preservar para a posteridade em um museu da cultura material contemporânea?

Tarefa complexa, e museu certamente gigantesco.

O próprio Miller desfia parte do problema: casas e navios, muito grandes; algodão doce e guirlandas, efêmeros… Ele pergunta: “Entrariam todos os modelos de espelhos de carro? E marcas de xampu?”

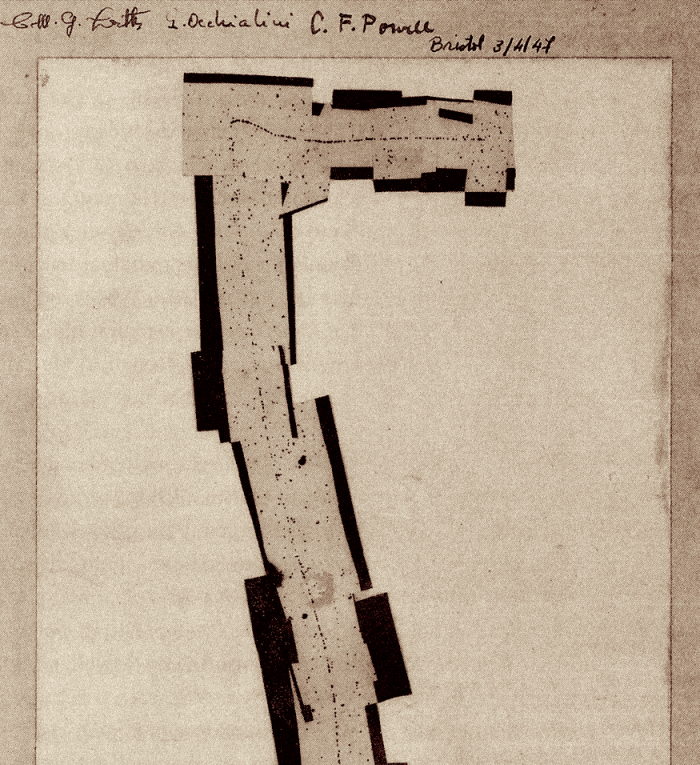

Dada a subjetividade da tarefa, ouso aqui apontar item que deveria constar de dito museu no Brasil: a fotografia em destaque nesta página, com dois risquinhos centrais, em forma de ‘L’ de cabeça para baixo. Lasca (significativa) do Brasil moderno se deve aos fatos ocasionados por essa imagem de abstração ímpar – cujo original, colado em cartolina dura, tem repousado, por anos, atrás de armário pesado, em Petrópolis, na casa de seu dono, Alfredo Marques, hoje pesquisador aposentado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro (RJ).

A história entremeada nesse punhado de pontinhos pretos em fundo bege tem a ver com o estabelecimento, no Brasil, dos alicerces político-administrativos da forma de cultura que o historiador marxista Eric Hobsbawm (1917-2012) diz ter sido a mais influente no século passado, a ciência – e que tão pouca atenção merece dos departamentos de história de nossas universidades.

Nossa fotografia remete à época em que a física nuclear era a vedete das ciências. A imagem é o ponto alto do emprego da fotografia como detector pelos físicos, técnica que ganhou seu formato pleno no início do século passado, quando o microscópio passou a ser usado para perscrutar, na dimensão do milionésimo de metro, os efeitos da radioatividade no interior da fotografia – esta, por sinal, nada mais era do que um suporte (vidro, papel etc.) sobre o qual era despejada finíssima camada de gelatina em que estão dispersos grãos de um sal de prata sensível a partículas de luz (fótons) e a partículas elementares dotadas de carga elétrica (elétrons, prótons etc.).

A união da fotografia com o microscópio – a esse binômio, somem-se poucos vidros de reagentes para revelação – permitiu, nas décadas seguintes, fazer ciência de ponta de forma simples e barata – inclusive no Brasil, como veremos.

Na década de 1920 e na seguinte, basicamente na Europa, a técnica se aprimorou, abarcando, além de fenômenos e constituintes do núcleo atômico, os mistérios dos raios cósmicos (radiação extraterrestre que bombardeia a Terra a todo instante). Porém, até então, a técnica só havia confirmado descobertas obtidas por outros detectores – o nêutron, em 1932, é o caso emblemático dessa lista de confirmações, apesar de esse fato ser bem pouco conhecido, mesmo pela historiografia da física.

A imagem que abre este ensaio – na verdade, um mosaico de fotos menores feitas com o auxílio de um microscópio e colocadas em sequência – foi publicada na prestigiosa revista científica Nature, em 24 de maio de 1947. Ela imortaliza a primeira descoberta da técnica, que, depois da Segunda Guerra, foi batizada técnica das emulsões nucleares – emulsão nuclear é só um nome pomposo para uma chapa de fotografia em preto e branco na qual se aumentou tanto a espessura da camada de gelatina quanto a concentração do sal de prata. As empresas Ilford e Kodak se tornariam as principais fabricantes desse tipo de fotografia, desenvolvida e produzida sob encomenda para os físicos.

As emulsões nucleares viraram um tipo de detector ideal para países europeus que tentavam (sem praticamente verbas) reconstruir sua ciência no pós-guerra – Itália sendo o caso emblemático. Razão já apontada aqui: simples e barata. Mas há, pelo menos, mais dois motivos: i) era ideal para ser empregada por físicos que haviam tido formação universitária bem precária nos anos de guerra e agora queriam fazer pesquisa; ii) os raios cósmicos, ultraenergéticos, são fornecidos gratuitamente pela natureza – portanto, nada de despesas construindo aceleradores de partículas caríssimos, iniciativa que a então Europa, destruída pelo conflito, não podia tomar naquele momento.

A figura acima fez do Laboratório H. H. Wills, da Universidade de Bristol (Inglaterra), o templo maior da técnica. Para lá, em tempos ainda de pouca fama dessa instituição, seguiu, no inverno de 1946, o jovem físico brasileiro César Lattes (1924-2005). Ao final daquele ano, Lattes e seu ex-professor na Universidade de São Paulo, o físico italiano Giuseppe Occhialini (1907-1993), decidiriam expor emulsões nucleares no Pic du Midi, nos Pirineus franceses, a 2,8 mil m de altitude. A esperança era a de que um fragmento ainda desconhecido de matéria deixasse sua trajetória impressa nas chapas – por sinal, um lote delas continha, além do sal de prata, o elemento químico boro. E isso parece ter sido importante para os desdobramentos [Em tempo: sou da opinião de que, com base na documentação histórica que sobreviveu até nossos dias, a iniciativa tanto da exposição das chapas quanto do carregamento delas com boro foi de Lattes].

Cerca de um mês depois, as chapas foram recolhidas e reveladas por Occhialini – e isso, indica a documentação, teria ocorrido no final de 1946. E lá, em meio a uma selva de risquinhos, estavam aquele dois, em forma de ‘L’. O clima no H. H. Wills, com seus cerca de 20 integrantes, ganhou momento. Dois traços semelhantes aos da imagem foram encontrados, mas um deles, o de maior extensão, ‘saía’ da fotografia – tecnicamente, os físicos diziam que o traço não parava na emulsão. Esse evento também está lá na Nature de 24 de maio.

Pouco depois (dias, talvez), foram avistadas as duas trajetórias da imagem em questão. Depois de muita discussão – e isso provavelmente se estende do final de 1946 até o envio do artigo para a Nature –, os físicos do H. H. Wills concluíram que o traço de menor extensão era o méson pi (hoje, píon), partícula corajosamente proposta 13 anos antes pelo físico japonês Hideki Yukawa (1907-1981) para explicar por que os integrantes do núcleo (prótons e nêutrons) permanecem colados – essa ousadia teórica e a comprovação experimental por Bristol fizeram de Yukawa o primeiro Nobel do Japão, em 1949.

O traço mais longo – 0,6 mm de comprimento, daí a necessidade de um microscópio para visualizar essas dimensões – era um ‘elétron’ pesado (na época, méson mi; hoje, múon) [Em tempo: acredita-se que o boro tenha ajudado a imagem em questão a não se apagar com o tempo].

A descoberta teve repercussão significativa na comunidade internacional. Um dos motivos: mostrava que havia dois mésons de natureza distinta, encerrando uma das controvérsias científicas mais abrasadas (e interessantes) do século passado sobre a constituição da matéria. As melhores mentes do planeta, teóricas e experimentais, se envolveram nessas discussões.

Porém, o H. H. Wills só tinha, naquele momento, dois eventos mostrando a desintegração (ou decaimento) de um méson pi em um múon. Serviu para comprovar a descoberta de um (píon) e a natureza do outro (múon). Mas, mesmo numa época em que a imagem tinha força de comprovação, dois era um número baixo de eventos, impossibilitando calcular propriedades dessas duas partículas.

Deixe um comentário